Un projet ne peut échapper à la participation

L’être humain est un être de projets. Il oriente son action selon un ou plusieurs objectifs fixés. En ce sens, nous avons tous déjà vécu l’expérience d’un projet, de même que la réussite ou l’échec de notre stratégie pour le réaliser. Que ce soit pour apprendre à manger mieux, maîtriser une nouvelle langue ou passer un examen, nos projets révèlent par l’expérience les facteurs favorables à l’atteinte de nos objectifs. La plupart nous sont communs : disposer de ressources suffisantes, formuler des objectifs réalistes, ou encore s’imposer des délais, pour ne citer qu’eux.

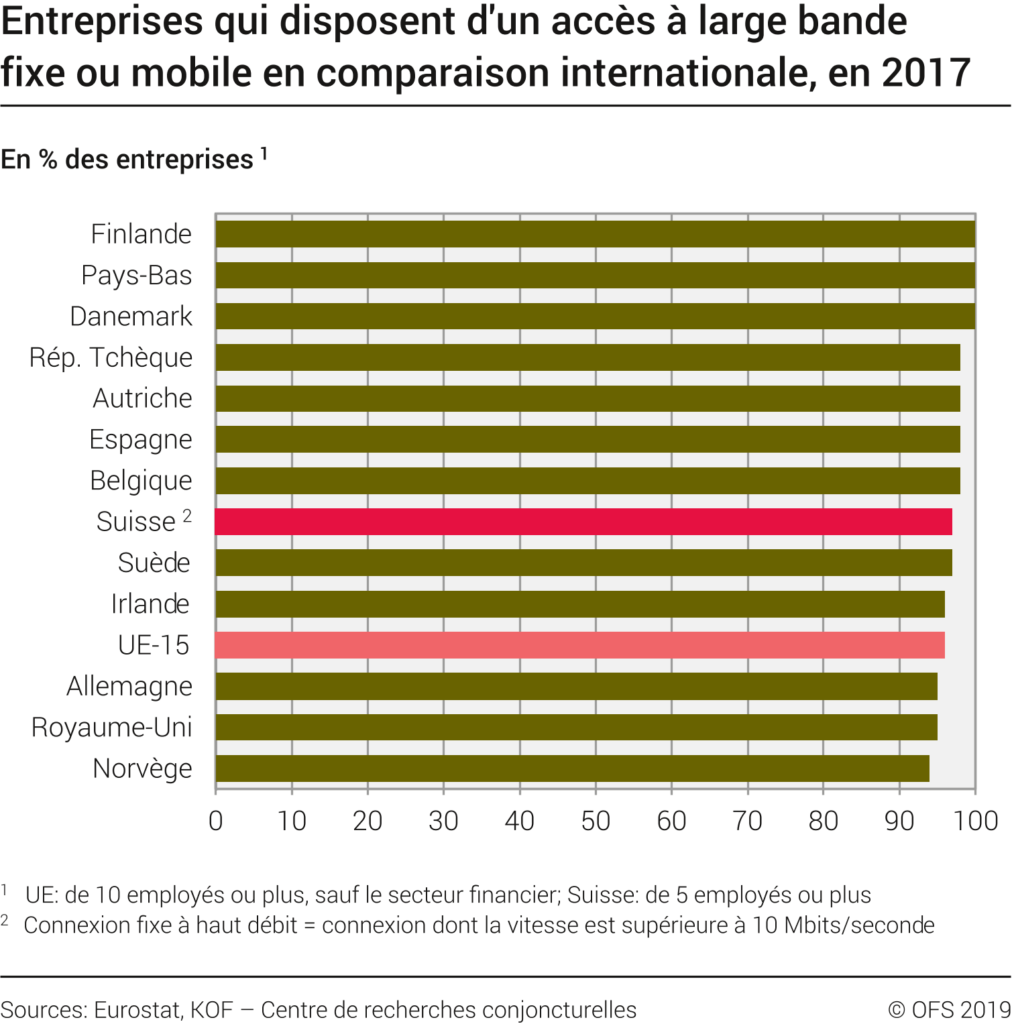

La participation compte logiquement parmi ces facteurs, particulièrement à l’ère industrielle où la productivité dépend directement des biens et services délivrés par autrui (accès à internet, matériel informatique, services postaux, etc.). L’évaluation, en tant que projet, ne fait pas exception : elle requiert inévitablement la sollicitation de tiers, pour obtenir une base de données ou des ressources documentaires par exemple.

Néanmoins, au-delà de la participation “par nécessité”, certains évaluateurs se sont demandé si des bénéfices supplémentaires pourraient être tirés d’une plus grande inclusion. Cette réflexion porte essentiellement sur les étapes spécifiques à l’évaluation : le choix des questions de recherche, la méthodologie, l’interprétation des résultats, etc. Corollairement, l’attention porte sur les parties prenantes propres à une évaluation : les bénéficiaires, les financeurs, les mandants, etc.

Au-delà de la participation “par nécessité”, certains évaluateurs se sont demandé si des bénéfices supplémentaires pourraient être tirés d’une plus grande inclusion.

(Crédit image : BetterEvaluation.org)

Les origines de la Participatory Evaluation

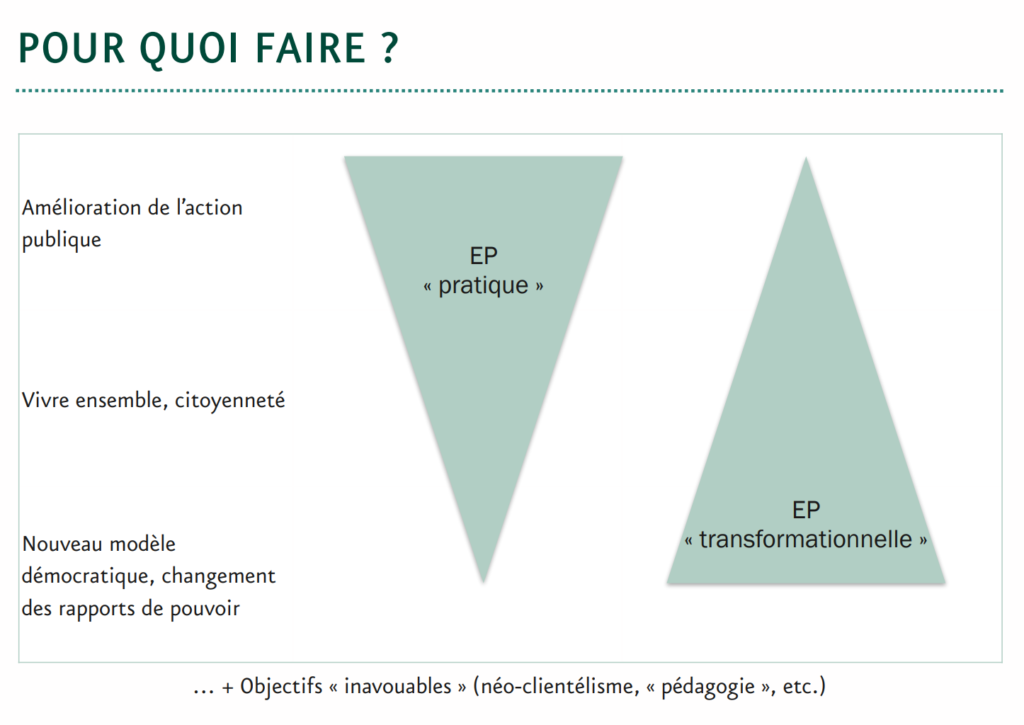

La participation en évaluation (en anglais participatory evaluation) s’est surtout développée dans le domaine de l’aide internationale, où les évaluateurs sont souvent étrangers à la culture, au territoire et aux problèmes locaux. De tels programmes dépendent également fortement du soutien des populations indigènes, qui disposent de ressources précieuses – et parfois exclusives – pour l’atteinte des objectifs. Dans son article de 2004, The History of Participatory Evaluation and Current Debates in the Field, Sharon Brisolara distingue deux types d’approches (p. 25) :

- Practical participatory evaluation – la participation est un instrument au service de l’évaluation et vise à profiter autant que possible des ressources des parties prenantes.

- Transformative participatory evaluation – la participation est un levier d’action pour rompre avec le statu quo et renversement les rapports de pouvoirs dans un programme.

(Source : Thomas Delahais, Diapositive présentée au Congrès 2020 de la SEVAL, à 11:41)

Ces deux approches se sont développées dans des contextes socio-historiques et philosophiques précis (pp. 26-33) :

- Antécédents socio-historiques – le XXe siècle a connu l’essor des mouvements de justice sociale et, en particulier, des critiques sur l’efficacité de l’aide au développement instaurée par les pays du nord. Par exemple, les premières initiatives de participation ont émergé face à des dilemmes moraux urgents (lorsqu’un programme touche une population pauvre ou vulnérable, comme la paysannerie ou les sans-abri). Parallèlement, les institutions traditionnelles de savoir ont subi la remise en question de leur diffusion verticale et hiérarchique des connaissances.

- Antécédents philosophiques – Les sciences sociales dites « orthodoxes » ont été critiquées pour leur attachement déraisonnable à l’objectivité scientifique et le déracinement à la réalité qu’il entraîne. Une réponse a été de se focaliser sur l’utilité de l’évaluation, en réconciliant la recherche avec le contexte de son objet. Parallèlement, l’analyse marxiste des sciences, en tant qu’instrument de pouvoir, a alimenté les approches participatives visant le renversement de l’ordre établi.

Dans leur œuvre, The politics of evaluation: Participation and policy implementation David Taylor et Susan Balloch notent que les associations de personnes handicapées furent pionnières dans la formalisation d’une approche participative, visant entre autres une relation égalitaire entre chercheurs et participants, ainsi qu’un soutien à l’empowerment et aux droits de ces derniers (p. 77).

Les avantages et les désavantages de la participation en évaluation

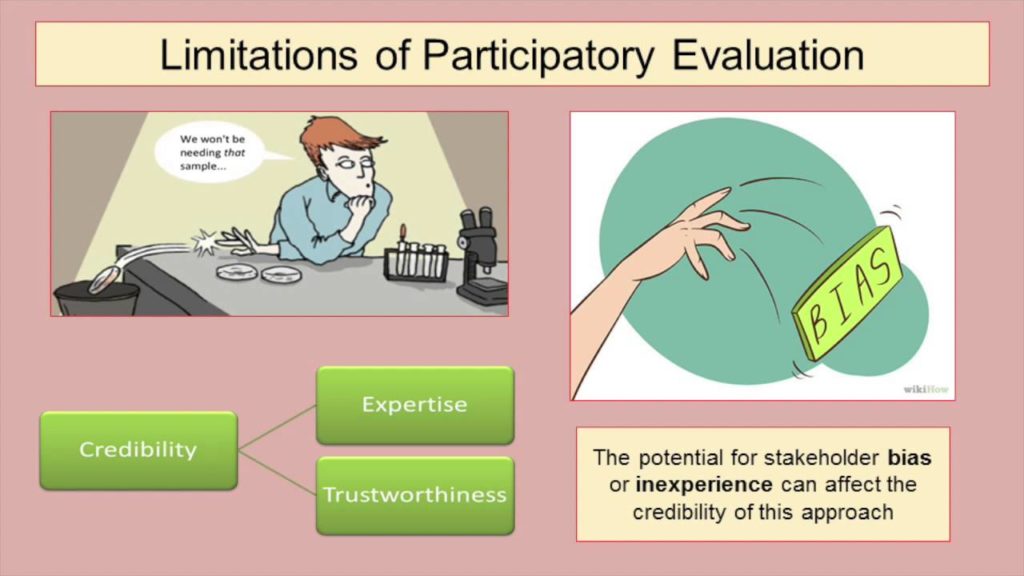

La participation en évaluation a connu un succès grandissant grâce à la réussite de ses implémentations, notamment par le gain en qualité des informations récoltées. Néanmoins, elle présente des désavantages importants, le plus évident étant la quantité souvent considérable de ressources qu’elle requiert. Avant de mettre en place une approche participative, il convient d’avoir à l’esprit autant les obstacles que les avantages qu’elle représente pour sa réalisation :

| Avantages | Désavantages |

|---|---|

|

|

(source : Andrew Constable, Participatory Evaluation, à 4:14)

Un consensus possible autour de la participation ?

La participation est une question qui ne montre aujourd’hui aucun signe d’essoufflement et les guides pratiques continuent de fleurir. Si elle a gagne les faveurs de plus en plus d’évaluateurs, elle reste une approche qui redéfinit l’équilibre des pouvoirs entre chercheurs et participants. Au-delà des querelles de clochers, les débats qu’elle engendre révèle les tensions qui peuvent naître lorsqu’une pratique novatrice rompt avec les fondements d’un métier.

La volonté d’inclure davantage d’acteurs est historiquement ancrée dans un conflit d’idées : les discussions sur sa pertinence scientifique et la remise en question des méthodes de recherche traditionnelles ne tariront probablement pas. Ces discordances révèlent néanmoins la pluralité des idées et des pratiques chez les professionnels, qui, selon leurs penchants et la situation, sont amenés à trouver des compromis entre l’objectivité scientifique, l’utilité de l’évaluation et leurs propre système de valeurs.

Conseiller en organisation, Data Scientist

À propos de l’auteur :

Après la MAP, j’ai fondé Sympa Bonnard, tout en accompagnant plusieurs organisations à réaliser leurs objectifs. Aujourd’hui, je suis consultant @ ![]()

![]()

![]() et j’ai pour fonction d’abaisser la moyenne d’âge du GREVAL. Je cultive une passion sans borne pour ce que le numérique peut apporter à la gestion de projet et, bien sûr, à la pratique évaluative.

et j’ai pour fonction d’abaisser la moyenne d’âge du GREVAL. Je cultive une passion sans borne pour ce que le numérique peut apporter à la gestion de projet et, bien sûr, à la pratique évaluative.

LinkedIn | YouTube